“中国式现代化的中国特色”分会场由清华大学继续教育学院院长刘震教授与《福建论坛》杂志社陈燕研究员共同担任主持人。刘震教授对参会的各位专家和同学表示欢迎,并介绍了第八分会场的总体情况与汇报安排。

第一位发言嘉宾是福建师范大学经济学院刘若鸿博士,他的题目是《新冠疫情期间地方政府的债务融资行为:来自中国的证据》。刘若鸿博士分析了新兴市场和发展中经济体如何应对疫情冲击、驱动地方政府扩大债务融资的因素以及疫情期间地方政府举债能力受哪些因素影响等问题。他认为,中国地方政府为应对疫情冲击发行了大量地方债券,扩张性的公共支出和经济增长刺激政策推动了举债融资需求,而财政状况和经济基本面决定了疫情期间地方政府的举债能力,我国应对新冠疫情的财政刺激方案总体上呈现先激增后逐渐收缩的态势。

第二位发言嘉宾是西交利物浦大学国际研究学院的弗朗西斯科·马切达副教授,他的题目是《中国的减碳之路:产业政策与国有企业的作用》。马切达副教授讨论了中国能源模式的结构特点以及政府在促进能源体系结构转型方面发挥的关键作用,认为后者提升了可再生能源企业的创新能力。他指出在绿色产业政策框架下,国有企业在抑制煤炭部门增长、提高清洁能源企业竞争能力方面能够发挥重要作用。因此,充分发挥产业政策和国有企业的作用是中国未来实现“双碳”目标的可行路径。

第三位发言嘉宾是清华大学马克思主义学院的博士后崔曦元,她的题目是《中国共产党科技思想的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑》。崔曦元博士主要从历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑三个层面阐释了中国共产党科技思想的形成、发展与实践,认为中国共产党科技思想是在继承和发展马克思主义基本理论、观点和方法,立足中国的实际和时代背景,推动马克思主义科技观中国化时代化基础上形成的科学理论体系。贯彻落实中国共产党科技思想应坚持问题导向,坚持中国特色社会主义经济建设,以实现科技自立自强为任务,以教育、科技、人才一体化发展为保障。

第四位发言嘉宾是伦敦金融城金融机构经济学家麦克·罗伯特,他的题目是《中国:三种发展模式》。罗伯特先生指出,中国改革开放以来的经济增长奇迹,新古典经济学、凯恩斯主义经济学和马克思主义经济学分别给出了不同的解释。新古典主义者认为主要原因在于中国充分发挥了廉价和充足劳动力的比较优势,凯恩斯主义者将之归因于中国对机器设备和技术的高投入,马克思主义学者认为主要是价值规律发挥作用。面对着当前中国经济发展面临着诸如投资回报率下降、劳动力数量减少等挑战,他认为,技术投资是中国可持续增长的关键,必须加大以创造就业、实现自动化和生产力增长为目标的投资力度。

第五位发言嘉宾是厦门大学马克思主义学院的肖斌副教授,他的题目是《论无产阶级政党的全部理论来自对政治经济学的研究》。肖斌副教授认为,作为马克思主义理论体系的重要组成部分,马克思主义政治经济学理论无疑是制定无产阶级战斗纲领和战略、策略的理论基础。从历史逻辑上看,无产阶级政党理论源自于马克思主义政治经济学不同时期的实践总结;从理论逻辑上看,无产阶级政党理论源自于马克思主义政治经济学贯穿始终的内在规定;从实践逻辑上看,无产阶级政党理论源自于马克思主义政治经济学与时俱进的守正创新。

刘震教授总结了上半场的分享汇报,认为专家学者们的研究都坚持了问题导向,对现实问题进行了回应,很有现实意义和启发意义。

下半场第一位发言嘉宾是扬州大学马克思主义学院的陈诚副教授,他的题目是《全过程人民民主:中国式现代化的本质要求》。陈诚副教授认为,中国式现代化是推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展的现代化,其中,政治文明是重要组成部分。政治文明的本质是民主政治得以充分发展,而全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性,是最广泛、最真实、最管用的民主。大力发展全过程人民民主,是中国式现代化的本质要求之一,可以通过选举民主和协商民主相结合的途径来实现。

第二位发言嘉宾是福建师范大学经济学院的研究生马莹莹,她的题目是《“双碳”视角下逆向技术溢出对我国碳排放强度的影响研究》。马莹莹认为,中国式现代化与“双碳”目标存在政策的一致性,企业尤其是跨国公司的经济行为对资源消耗产生关键影响。她以中国30个省份为样本进行检验的结果表明,现阶段逆向技术溢出对碳排放强度有正向影响,提出对外投资企业应着眼于“技术寻求型”投资,而非“资源寻求型”与“市场寻求型”投资。

第三位发言嘉宾是英国布里斯托大学的林岳洲博士,他的题目是《全过程人民民主与走向21世纪马克思主义--全球非殖民化》。林岳洲博士认为,人民当家作主是人民民主的精髓,人民民主是社会主义的生命,是全面建设社会主义现代化国家的应有之义。以美国为首的西方国家以其固有的自由民主形式为标杆,把自由民主形式与民主概念本身划等号,认为凡是不采纳其自由民主模式的国家就是“不民主的”。发展全过程人民民主不仅是中国的事业,而且是21世纪全球性去殖民化运动不可或缺的部分。中国作为最具活力的发展中国家,要团结其他发展中国家及贫困弱国一起争取话语权,加强能动性,打好反抗新自由主义意识形态渗透的阵地保卫战,掌握去殖民化的主动权,推动构建人类命运共同体,创造人类文明新形态。

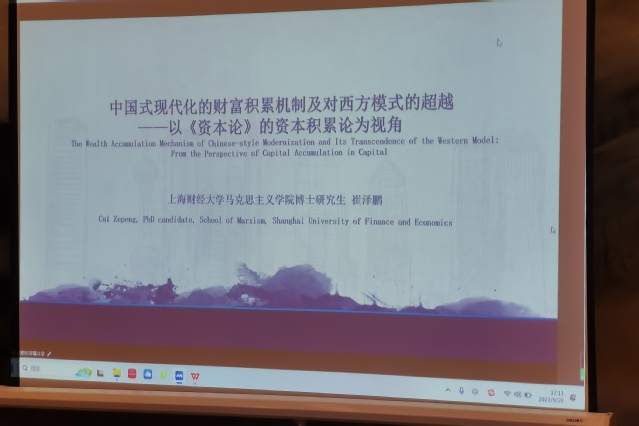

第四位发言嘉宾是上海财经大学马克思主义学院的博士生崔泽鹏,他的题目是《中国式现代化的财富积累机制及对西方模式的超越--以<资本论>的资本积累理论为视角》。他认为,《资本论》中资本积累理论具有特定的基本内涵及研究方法。西方财富积累模式具有三大特征:外源性、剥夺性积累和建立依附型世界,而中国式现代化的财富积累机制具有内源性、非剥夺性积累和建立互利共赢型世界体系三大特征,是对西方财富积累模式的超越。

第五位发言嘉宾是南开大学马克思主义学院的博士生宋文静,她的题目是《数据商品的生产逻辑与资本化过程》。她认为,从政治经济学视角来看,数据商品具有不同的形态和特征,数据商品的生成逻辑和数据资本的资本化有其特有的理论特征和规律,要遵循这一规律,加强对数据资本的治理和数据要素的规范应用。

第六位发言嘉宾是天津师范大学马克思主义学院的沈文玮教授,她的题目是《数字经济时代新就业群体的政治经济学分析》。沈文玮教授认为,数字经济的高速发展开拓了就业新空间,催生了新就业群体,该如何促进新就业群体的健康发展成为一个重要的课题。他从马克思主义的工资理论、资本有机构成理论、生产资料优先发展理论等政治经济学基本原理对数字经济时代新就业群体的来源、形成、性质、规模、发展前景等问题进行分析,提出新就业群体的形成从长远看是有利于人的全面发展的,要进一步完善新就业群体的社会保障,以促进新就业群体的健康发展。

第七位发言嘉宾是四川大学经济学院的博士生曾钰婷,她的题目是《虚拟资本视域之美国银行危机管窥》。她认为,有必要对虚拟资本进行内涵界定,并划分为不同类型。基于2008年以来美国银行业虚拟资本加速扩张的基本事实,虚拟资本扩张引发银行业危机有其内在逻辑和根源,要引导银行信贷资本有效进入实体经济,完善商业银行风险防范机制,最大程度降低危机发生的可能性。

陈燕研究员对下半场的分享汇报进行了总结,认为这些研究内容丰富、角度新颖,极大丰富了中国式现代化的理论研究,拓展了中国式现代化的研究空间。

(供稿/伊馨(师) 发稿/何佳瑶)